福州日报社

闽籍人物述林|他是京师大学堂首任总监督,也是北大第四任“校长”——寻找张亨嘉

福州晚报 2025-10-28 11:01

吴聿建 戴晖 蔡喜鹏 文/图

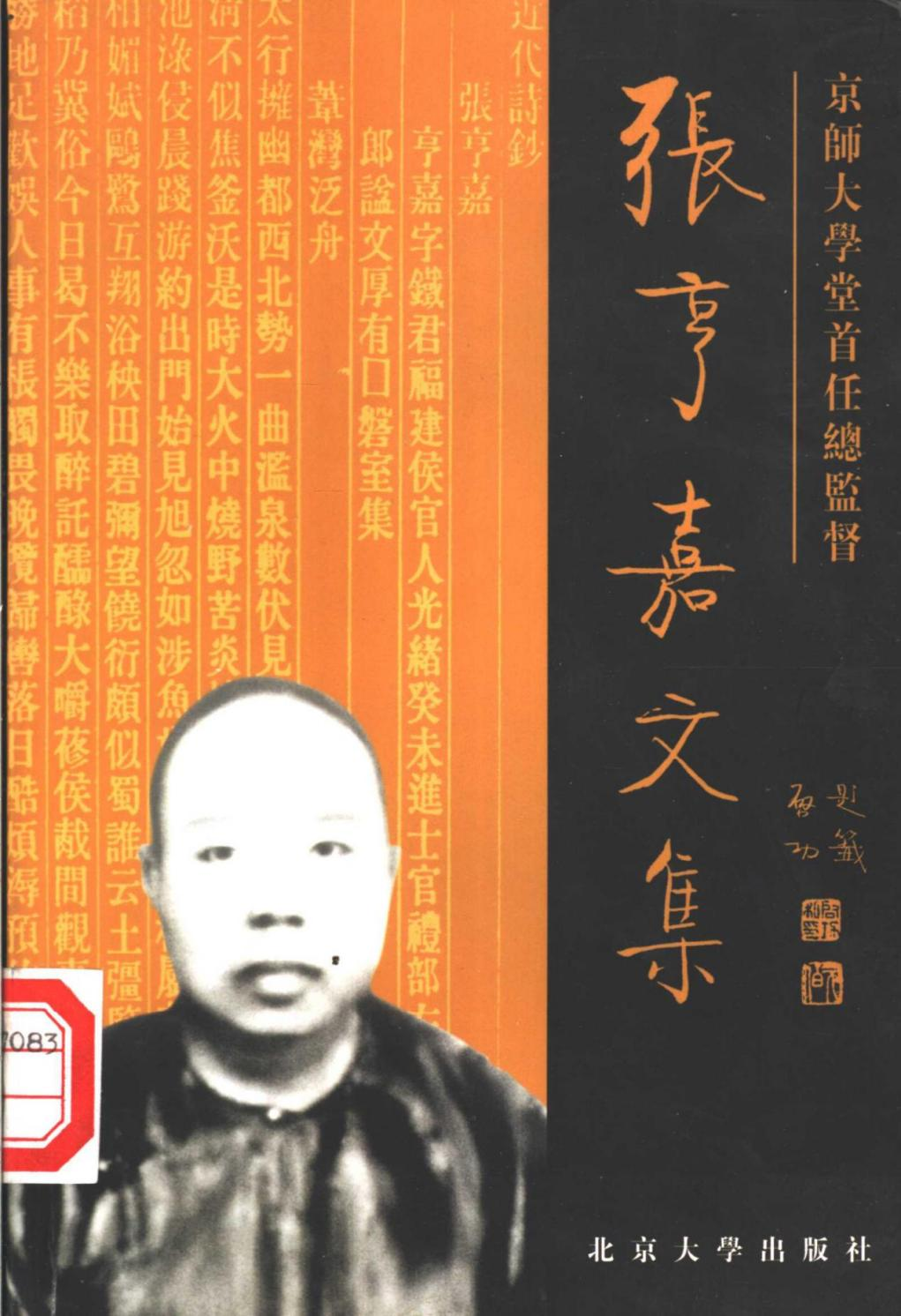

在福州,很多人都知道北京大学的首任校长为福州人严复。其实,在严复之前,还有一位福州人也曾担任过北大的“校长”。他叫张亨嘉(1847—1911),清光绪九年(1883)进士,是北大的前身京师大学堂的首任总监督,也是北京大学官方网站上公示的北大第四任“校长”(1904年2月—1906年2月)。

在任职京师大学堂总监督的两年里,张亨嘉“辟学舍,广集高材生。类别学科,礼聘儒宿及东西邦学人专门教授。书籍仪器,粲然具备。兼摄进士馆监督,进士习法政自此始”(《清史稿·张亨嘉传》)。有学者称,张亨嘉将一种开放式办学的理念引入京师大学堂,且成为后来北京大学一以贯之的办学理念,由此名垂史册。

与大名鼎鼎的严复相比,在故乡福州,除了一些文史爱好者,普通市民对“张亨嘉”所知寥寥。作为清朝末年富有爱国心和近代科学头脑的教育家,张亨嘉开创性的办学举措和教育理念,至今仍在影响着中国教育界,可谓泽被深远。

史上最短的就职讲话——“为国求学,努力自爱”

1904年2月6日,57岁的张亨嘉以大理寺少卿受命为京师大学堂首任总监督。

熟悉北大历史的人都知道,北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,直到辛亥革命后的1912年改为现名。其间,清政府连续委派了12位高官出任京师大学堂的“校长”,在张亨嘉之前,京师大学堂最高领导人的头衔是“管理大学堂事务大臣”,且都是兼职。1904年2月,按京师大学堂第三个建校章程的规定,开始设立一个专管大学堂事务的职位——大学堂总监督,其职权完全相当于今日意义上的校长。

张亨嘉上任之初,正是京师大学堂经八国联军入侵后的百废待兴之时,“大学中更寇乱,肄业生不盈百”(《清史稿·张亨嘉传》)。而张亨嘉的就职演说,曾是广为流传的历史佳话。

据当时的京师大学堂毕业生邹树文回忆,“第一位监督张亨嘉先生就职的时候,监督与学生均朝衣朝冠,先向至圣先师孔子的神位行三跪九叩首礼,然后学生向监督作三个大揖行谒见礼。礼毕,张监督说:‘诸生听训:诸生为国求学,努力自爱。’于是全部仪式就算完了。这总共十四个字,可以说是一篇最短的演说词。读者诸君,你听过再短于他们校长演讲没有?”

十四个字的简短校长训词,其要义8个字,“为国求学,努力自爱”,却是言简意赅,被不少人称为“史上最短的就职讲话”,至今仍被北大人津津乐道。

开我国大学运动会先河——“造就人才之方,必兼德育、体育而后完备”

张亨嘉上任京师大学堂总监督仅一个月,就为学堂扩建校舍,并向英、法、德、俄等国派出留学生。他参与制定学堂章程,拟定考试科目,设中文论著、中国史地、外国史地、翻译、算术、代数与平面几何、物理无机化学等七门课程,使教学内容与现代高等教育接轨。在老师选择上,他既礼聘饱学宿儒,也任用精通西学的西人教授,打破了此前京师大学堂讲席为朝廷任命、讲师为官吏的旧例。在招生改革上,他上奏朝廷,让各省选拔年龄合格、品行端正的学生送京,择优录取三百六十余人,编入预备科和师范馆。此外,他还筹设分科大学,分列八科……一系列务实创新的举措,全面改革了京师大学堂的人才培养模式。这些不仅为后世沿用,也因京师大学堂的特殊地位成为全国教育改革的风向标,从而推进了中国古代学堂教育向现代高等教育转化的进程。

在张亨嘉的推动下,1905年5月28日至29日,京师大学堂举办了第一次校运动会。运动会竞赛项目共有20个,包括跳高、跳远、铅球、中长跑等。这是我国大学运动会的首创,在中国体育史上写下了光辉的一笔。

张亨嘉在《为大学堂召开第一次运动会敬告来宾文》中写道:“造就人才之方,必兼德育、体育而后为完备……东西方各国……无不以体育一事为造就人才之基。”他还特意强调,不要把运动会当成炫耀服装的场所,不要把运动会当成少数人竞技的场地,要求人人都参加,也不要因为参加运动会而荒废平日的学业。北京大学前校长郝平曾评价,张亨嘉先生率先提出的“造就人才之方,必兼德育、体育而后完备”的观点,不仅在当时是中华民族接受时代文明进步的标志,而且至今仍在被沿用。

一生勤勉为国选才——“校文如赴饥渴,爱士如护性命”

张亨嘉在京师大学堂倡导、践行的办学理念,与其一生治学追求“经世致用”息息相关。

张亨嘉(1847—1911),字燮钧,又字铁钧,福建侯官人(今福州人)。“少孤,无昆弟”(《福建通志·福建列传》),由母亲抚养,跟姑父林翥坡先生读书成长,“公少而举止凝重、凛然如成人,家贫,无自得师。林翥坡先生,公姑夫也,每自塾归,过公家,命出所读书,是正其句读”。

近代著名学者、诗人,曾主持编修《福建通志》的陈衍,曾当过张亨嘉的幕僚,与其相交四十余年,对张亨嘉的平生所知甚详,并作有《礼部左侍郎张公行状》一文。

据陈衍所述,张亨嘉自幼好学,八九岁时读《春秋左氏传》,十余岁读《史记》时,都要把书中的山川、地理标注,画出草图。同治四年(1865),十八岁的张亨嘉,“以县学生举于乡”,后攻读于著名的正谊书院、致用书院。那里培养出末代帝师陈宝琛、著名翻译家林纾以及陈衍等一批“通经致用”的人才。在众多学子中,张亨嘉每每“试冠其曹,十常六七”,之后当过晚清重臣丁日昌、梅启照、李鹤年的幕僚。在随福建巡抚丁日昌巡视台湾期间,他教当地人种田识字,计划在台湾筑铁路、开矿产,还担任过台湾学海书院的山长。

清光绪九年(1883),张亨嘉考中进士,历任翰林院编修、国子监司业、翰林院侍讲、太常寺少卿、大理寺少卿及都察院左副都御史等职,还曾出任湖南学政、广西乡试主考官及浙江学政等职。

张亨嘉的一生非常正直勤勉,且爱才惜才,“综厥平生,校文如赴饥渴,爱士如护性命”。在任湖南学政时,长沙府试长达二三十日,张亨嘉亲自操劳,日间监考,夜间阅卷,往往通宵达旦,尤其慎重于考生的排列名次,“尤斟酌一二字句,分寸短长、数移置之,不使小有颠倒委屈”。曾担任过民国国务总理的熊希龄,就是他在湖南选拔出来的得意门生。

光绪二十七年(1901),张亨嘉调赴浙江学政,他主张选拔人才要选有真才实学者,“其能发挥新学者,荐举经济特科”。当时,杭州原有的藏书楼毁于之前的战火,张亨嘉首倡建一座新的藏书楼,购书七万卷,并为藏书楼亲自拟定《士民借阅规条》,“无论进士举人、贡监生童,但志在通知古今中外者,均准入楼阅读借书”。

张亨嘉在文化、教育上颇有政绩,同时也是一名追求维新、具有投身于救亡图存思潮的士大夫。光绪二十四年(1898),张亨嘉与林旭共同主持,集合寓京的闽籍人士,在福建会馆成立了维新组织闽学会。1900年庚子之变前夕,张亨嘉向清廷力陈义和团“神术”为愚昧之举,攻打外国使馆违背国际公法等,险些丢命。

张亨嘉尊崇儒学、博闻强记,“以文学名海内”。同乡好友、著名藏书家吴曾祺整理他生前的著述,裒集《张文厚公文集》四卷。辑录的诗文赋抄涉及“数千年朝章国典,沿革次第,与夫人心世俗盛衰之故,国家所视为废兴存亡者”,“必据典要切事理”,表现出开朗详尽、博大务实的文风。

而在生活上,张亨嘉为官清贫,数十年官俸多用于收藏古人书画,且事母至孝。无论是在京,还是外出湖南、浙江为官,他都把母亲带在身边照顾。清廷曾让他出使朝鲜,他以母亲年事已高婉拒。《清史稿·张亨嘉传》称其,“事母孝,母黄氏,寿百岁,同列奏庥瑞。中兴后命妇享高耄者,与詹事袁葆恒祖母郭氏二人而已。上闻之叹异,加恩赐予”。

归葬福州群鹿山——考古调查发现疑似家族墓地

光绪三十四年(1908),张亨嘉返回故里福州养老。宣统三年正月二十日(1911年2月18日),张亨嘉逝世,享年64岁,谥号文厚。

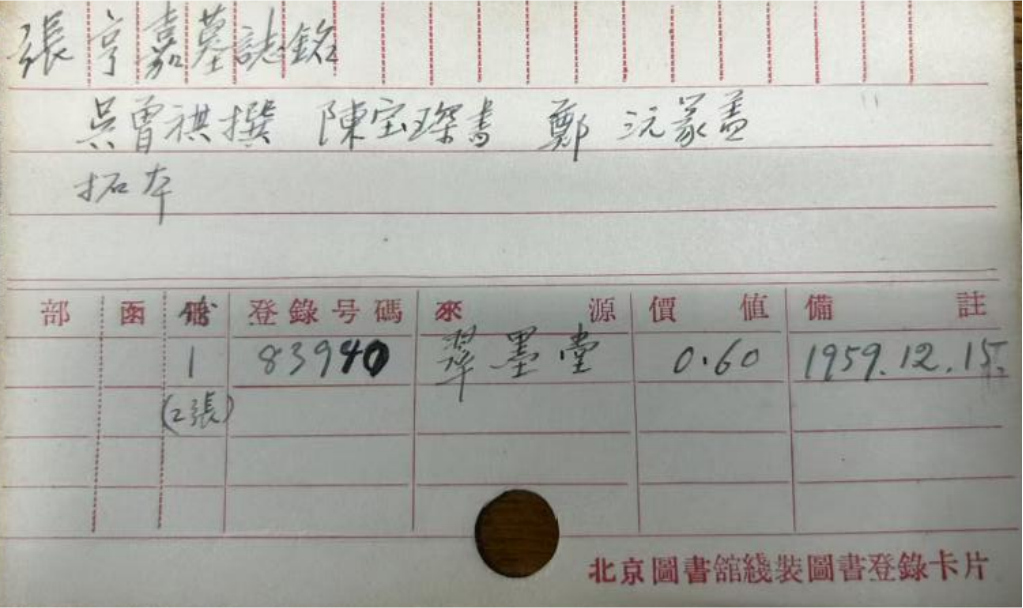

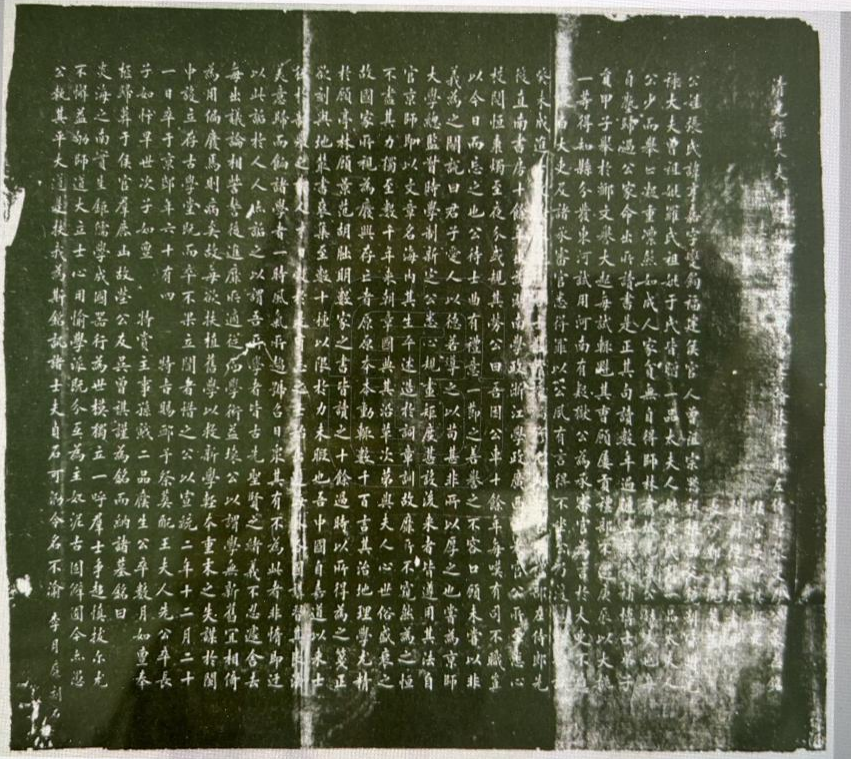

中国国家图书馆现收藏张亨嘉墓志铭拓本两份,一份为1950年1月由中共老党员田伯英捐赠,另一份为1959年12月15日采购自北京古董店翠墨堂。经观察比对两份拓本,后一份拓印较前一份有所磨损。墓志铭由吴曾祺撰,陈宝琛书,著名书法家郑沅篆盖,著名镌碑艺人李月庭刻,记录了张亨嘉的生平和身后事,可谓弥足珍贵。

据《墓志铭》所述,张亨嘉逝世后,“归葬于侯官群鹿山故茔”。群鹿山在哪呢?一百多年过去,山上是否还有张亨嘉的墓地?2024年12月到2025年9月,福州市文物考古工作队先后进行了三次详尽的田野调查。参照民国地图和地方志,福州市文物考古工作队确认:群鹿山的中心位置位于今福州市鼓楼区洪山镇大儒世家小区西北侧一带,范围囊括大腹山南侧、梅亭西北侧的整座山体。其中,在群鹿山南麓山脊线附近,考古人员发现了一座大型清代墓葬,疑似为张亨嘉的家族墓地。经过初步清理,该墓残存面阔11.2米、进深7.2米,墓葬西侧外围护坡宽0.45米、高1.1米以上,南侧弧形墓围三合土宽0.85米。在墓地附近发现残碑一块,推测碑文阴刻“诰授朝……礼部司”。

该墓坐正北朝正南,视野开阔,位置符合传统风水学对吉地的要求,规模宏大,与现今福州地区的其他品官墓相仿。从碑文推测,墓主可能为诰授朝议大夫(从四品),礼部官员(郎中、员外郎或主事)。根据张亨嘉墓志铭记载,张亨嘉授光禄大夫(正一品),礼部左侍郎,其长子如忭早亡,二子如亶特赏主事。清代有“承荫”制度,其二子张如亶可能直接继承礼部主事的职位,则该墓碑或指向张如亶。

由于清代流行家族合葬墓,从墓葬位置、规模、年代及发现的墓碑文字,该墓可能与张亨嘉有关。目前,福州市文物考古工作队已申请收集保管该墓葬残碑,并建议相关单位加强对该墓葬区域范围的保护。

“晚清风流数侯官”,侯官是闽都文化根之所在。在挖掘发现、弘扬传播侯官代表性历史人物林则徐、严复等人的今天,人们不应忘记张亨嘉这位清末颇有建树的教育家。张亨嘉爱国自信、求真务实,一生践行着中国士大夫修身、齐家、治国、平天下的理念,又引领了中国近代教育改革的风潮,也是侯官文化这一中华民族优秀文化的关键性人物。全面保护和发掘侯官文化,要从成就侯官风流人物光辉业绩和不朽人生的文化根脉中进一步提炼萃取精华,为中国式现代化福建实践注入不竭的精神动力。

寻找张亨嘉,收集和整理张亨嘉相关遗存,我们始终在路上。